在某個濱湖景觀帶,一座參數(shù)化雙曲面不銹鋼展館正以 “工業(yè)基因與自然共生” 的設計哲學重塑公共空間價值。施工團隊從保時捷經(jīng)典車型的流線美學中提煉靈感,打造了占地 400㎡的湖濱文化綜合體。項目以 “動態(tài)雕塑”為核心理念,通過25 米懸挑鋼結(jié)構與無光不銹鋼表皮 的創(chuàng)新組合,將工業(yè)遺產(chǎn)轉(zhuǎn)化為可觸摸的建筑語言,成為 “交通樞紐即城市地標” 的實踐范本。

形態(tài)創(chuàng)新:讓建筑成為 “凝固的速度詩篇”

設計團隊突破傳統(tǒng)展館的方正形態(tài),構建雙曲率漸變的鋼結(jié)構表皮:

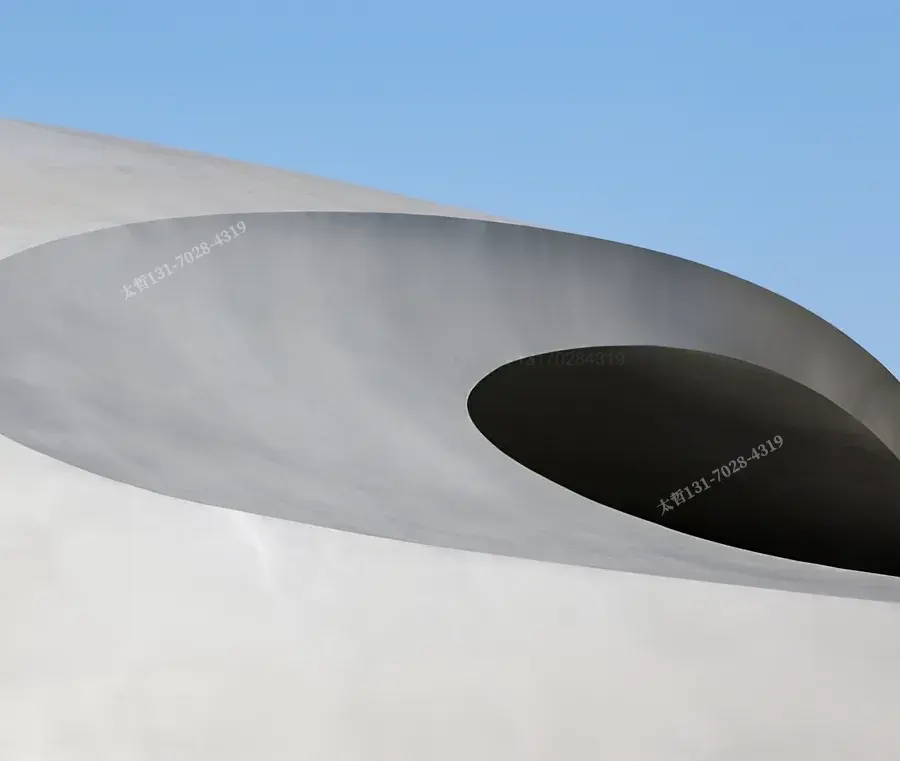

參數(shù)化曲面邏輯:通過 Grasshopper 算法模擬熔融鋼鐵的流動軌跡,生成 12 種漸變曲率的不銹鋼薄板(最小彎曲半徑 800mm),單塊板材經(jīng)五軸數(shù)控折彎成型后,誤差控制在 1.5mm 以內(nèi),形成 “螺旋上升如鋼水凝固” 的雕塑感造型;

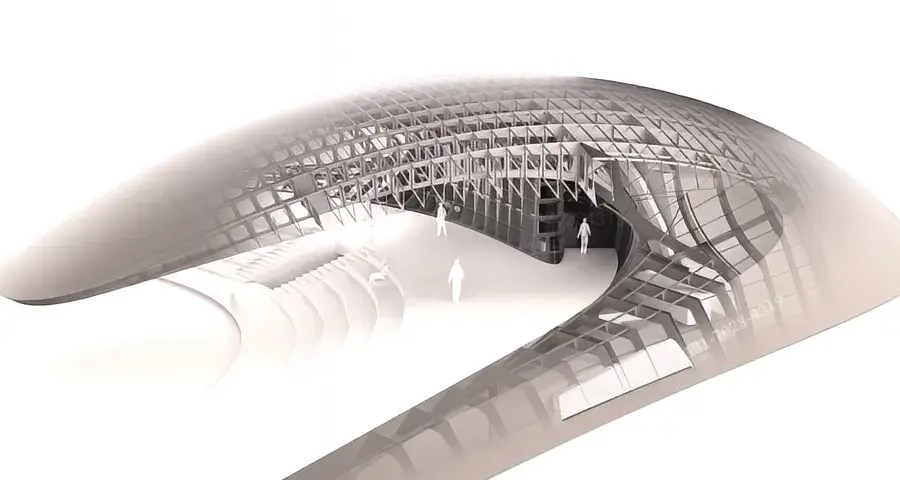

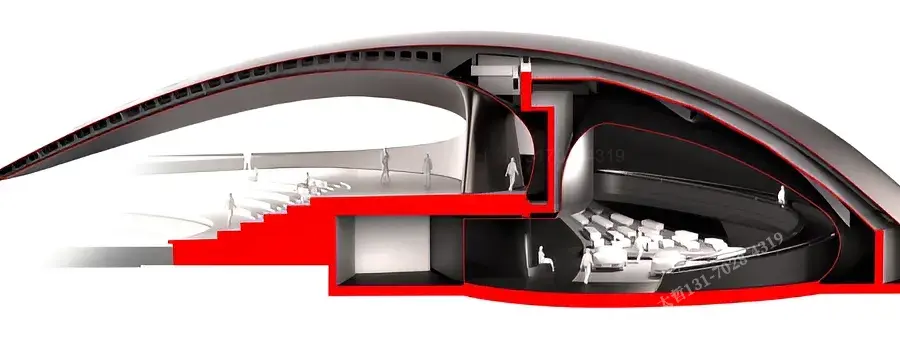

尺度場景化:25 米長的懸挑結(jié)構(懸挑深度 3 米)延伸至湖面上方,底部形成半圍合休憩空間(凈高 4 米),可容納 50 人同時停留,既滿足臨時展演需求,又通過曲面弧度引導湖面涼風,夏季降低周邊溫度 1-2℃。

材料革命:不銹鋼的 “剛?cè)犭p重敘事”

突破常規(guī)展館的石材 / 玻璃選擇,采用 亞光不銹鋼板(厚度 3mm) 作為核心材料,通過三大工藝突破實現(xiàn) “工業(yè)質(zhì)感與親膚體驗” 的統(tǒng)一:

表面處理:獨創(chuàng) “納米級噴砂 + 防指紋涂層” 工藝,表面粗糙度控制在 Ra≤1.6μm,觸感溫潤不冰手(實測冬季表面溫度較普通不銹鋼提升 3℃),同時抗指紋殘留達 90%(水滴接觸角≥110°);

結(jié)構創(chuàng)新:內(nèi)部采用 “蜂窩狀鋼結(jié)構骨架”(間距 200mm 的六邊形支撐),單平米承重達 300kg(遠超常規(guī)展館 150kg 標準),而整體重量較石材展館輕 60%,便于后期移位與維護。

生態(tài)敘事:讓人工裝置 “對話” 自然環(huán)境

結(jié)合濱湖濕地的氣候與景觀特征,展館設計融入三大生態(tài)考量:

光影變裝秀:亞光不銹鋼表皮隨光線變化呈現(xiàn)豐富表情 —— 清晨反射湖面波光,正午形成柔和漫反射,傍晚映刻落日余暉,成為 “時間流逝的可視化裝置”,日均吸引 200 + 人次拍照打卡;

雨水循環(huán)系統(tǒng):曲面屋頂預留 15% 透光率的夾膠玻璃天窗,白天自然光可覆蓋 80% 的室內(nèi)區(qū)域,配合地源熱泵系統(tǒng),較傳統(tǒng)展館節(jié)能 40%。

數(shù)字化建模:從工業(yè)記憶到可建造模型

團隊采集本地老鋼廠的鍛造模具紋理,轉(zhuǎn)化為參數(shù)化表皮肌理,每個曲面均嵌入專屬 “工業(yè)指紋”(如螺栓孔排列模擬傳統(tǒng)焊接痕跡),實現(xiàn) “歷史符號的數(shù)字化轉(zhuǎn)譯”;

BIM 模型精準預判施工沖突,某曲面鋼結(jié)構與消防管道的最小間距僅 50mm,通過模型提前調(diào)整管道走向,避免 12 處現(xiàn)場返工。

模塊化預制:工業(yè)精度與現(xiàn)場效率的平衡

鋼結(jié)構薄板在本地工廠預制(單塊最大尺寸 6m×3m),采用機器人焊接(焊縫探傷合格率 99.2%),表面處理同步完成(防腐底漆 + 金屬氟碳面漆,總厚度 120μm±5%);

每個入口模塊預留 “定位銷 + 預應力螺栓” 連接節(jié)點,現(xiàn)場拼裝誤差≤2mm,較傳統(tǒng)現(xiàn)澆工藝縮短 40% 工期。

人機工程深化:細節(jié)處的安全考量

展墻邊緣做 20mm 圓弧倒角(防磕碰設計),表面預設 0.5mm 排水坡度(避免雨水滯留);

懸挑結(jié)構下方暗藏 USB 充電口(IP67 防水等級)與環(huán)境音箱,掃碼可播放湖濱生態(tài)導覽音頻,實現(xiàn) “功能隱藏式集成”。

全生命周期管理:工業(yè)風的耐用性保障

建立鋼結(jié)構健康監(jiān)測系統(tǒng),通過應變傳感器實時追蹤關鍵節(jié)點的應力變化(精度 0.01%),預警維修效率提升 60%;

退役后鋼結(jié)構可 100% 拆解回收,玻璃、板材等材料分類再利用,實現(xiàn) “零廢棄” 建造目標。

項目尚未完工已成為城市話題中心,其價值超越展覽功能本身:

文化激活:不銹鋼曲面入口成為市民自拍打卡地,預計年吸引 20 萬 + 人次到訪,帶動周邊商業(yè)體客流提升 35%;

行業(yè)啟示:證明舊工業(yè)材料通過設計創(chuàng)新可煥發(fā)新生,為資源型城市的更新項目提供 “歷史與未來共生” 的解題思路;

技術沉淀:積累的 “舊材參數(shù)化設計 - 模塊化建造 - 智能運維” 體系,已形成可復制的展館建筑解決方案,后續(xù)應用于 3 個同類項目,平均縮短 25% 的復雜曲面施工周期。

本案印證,優(yōu)秀的展館設計是 “技術理性與文化感性” 的共振:

材料即敘事:用本地回收鋼材講述城市故事,讓冰冷的展覽空間成為可觸摸的歷史教科書;

形態(tài)即導視:通過曲面變化自然引導客流,將功能需求轉(zhuǎn)化為具有識別度的視覺符號;

可持續(xù)即競爭力:從材料循環(huán)到能源節(jié)約,讓綠色技術成為展館建筑的核心優(yōu)勢而非附加選項。

內(nèi)容標簽:展館建筑設計案例、公共空間設計、參數(shù)化設計、可持續(xù)建筑、工業(yè)風展館