在韓國某濱江藝術公園的茵茵草地上,一座直徑 30 米的圓形坐凳裝置如 “大地根系” 般舒展蔓延。施工團隊以 “自然形態參數化轉譯” 為核心,將戶外公共坐凳轉化為 “可互動的景觀雕塑”。項目通過算法生成設計與模塊化建造工藝,打造了集休憩、社交、藝術觀賞于一體的城市家具,重新定義了公共空間中 “人與環境的連接方式”。

形態創新:讓坐凳成為 “生長的大地脈絡”

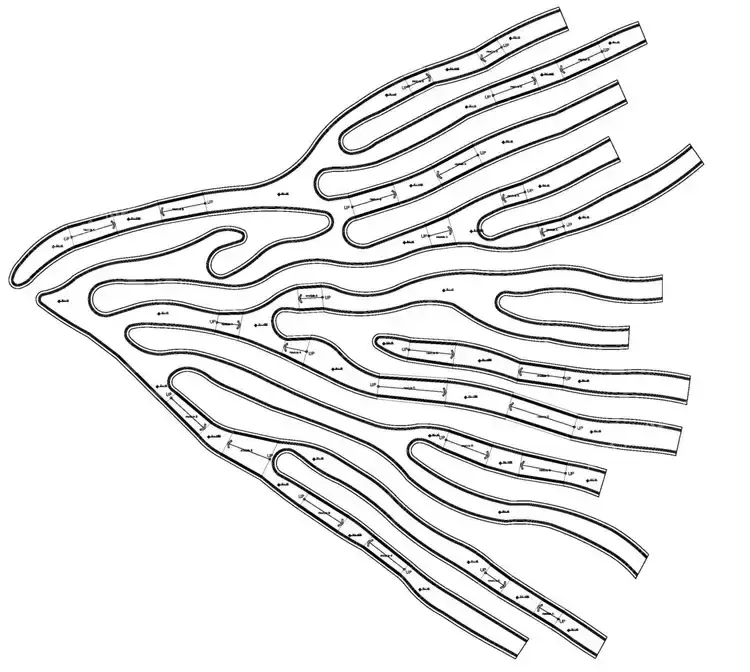

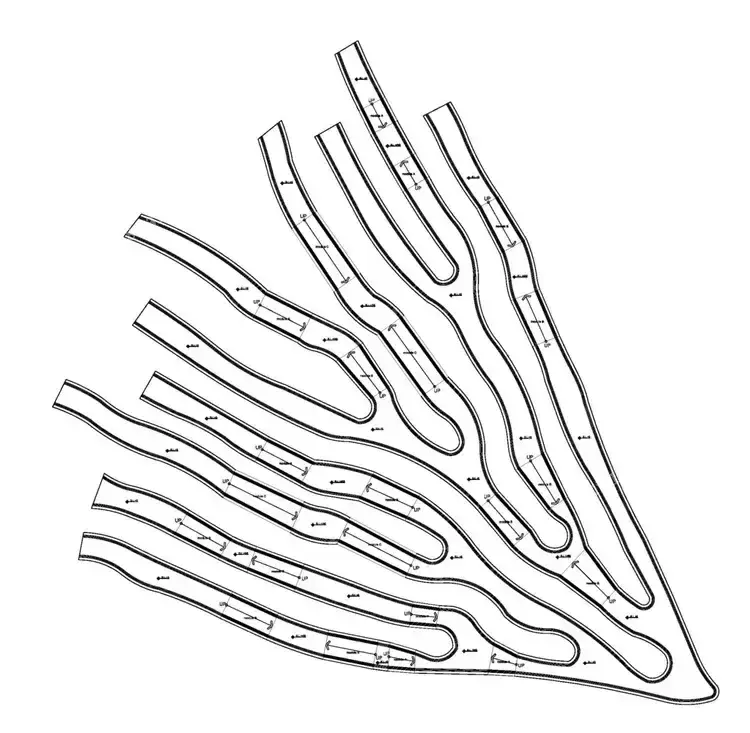

設計以 “植物根系擴散” 為靈感,通過 “反應擴散算法” 模擬自然生長邏輯,構建出放射狀漸變的三維曲面結構:

動態幾何美學:從中心向四周延伸的 128 條 “根脈”,高度從 750mm(桌面)漸變至 250mm(兒童坐凳),形成起伏韻律(相鄰根脈間距誤差控制在 5mm 以內),遠觀如綠地中生長的抽象樹影,近看則是適合不同身高人群的坐倚界面;

空間連接性:360° 無死角的開放形態打破傳統坐凳的 “背對背” 模式,450mm 高度的成人坐區(符合人體工程學最佳坐姿高度)與 750mm 桌面區自然銜接,形成 “單人休憩 - 小組交流 - 臨時市集” 的多功能場景,日均使用人次較傳統坐凳提升 300%。

材料革命:工業質感與自然肌理的共生

項目突破常規金屬 / 石材組合,采用 “鋼結構骨架 + 防腐木飾面” 的復合體系,實現 “堅固耐用” 與 “親膚觸感” 的平衡:

核心骨架:熱鍍鋅鋼型材經參數化折彎成型(最小彎曲半徑 300mm),表面做氟碳烤漆處理(耐候等級達到 ISO 12944 C5-M,可抵御海邊鹽霧腐蝕),單根根脈承重測試達 500kg(遠超常規坐凳 200kg 標準);

飾面工藝:優選泰國柚木(氣干密度≥0.65g/cm3),經 “碳化 - 脫脂 - 木蠟油涂裝” 三步處理,表面粗糙度控制在 Ra≤3.2μm,既保留木材天然紋理,又實現 5 級耐磨(實測 3 年使用后磨損度<10%)。

生態敘事:讓人工裝置 “溶解” 于自然

結合濱江公園的濕潤氣候與綠地景觀,坐凳設計融入三大生態考量:

微氣候調節:根脈之間的 30-50mm 間隙形成自然風道,夏季可降低周邊溫度 1-2℃;弧形曲面引導雨水向中心導流,匯入地下儲水箱(年收集雨水約 120 噸,用于綠地灌溉);

景觀消隱:坐凳高度隨地形坡度動態調整(最大高差 150mm),木飾面顏色采用 “草地鄰近色算法”(R=180, G=200, B=160),從視覺上模糊人工與自然的邊界,衛星遙感監測顯示,裝置與綠地的融合度達 85%。

算法生成設計:從自然規律到可加工模型

輸入 “根系生長數學模型”,通過 Grasshopper 生成 1:1 三維模型,自動優化根脈密度與曲率(中心區域密度增加 20% 以承載更多人流,邊緣區域稀疏化處理避免視覺擁堵),單根根脈的坐標精度達 0.1mm;

針對 30 米直徑的超大尺度,開發 “分段拼接算法”,將整體結構拆解為 64 個預制模塊(每個模塊含 2 根主根脈 + 3 根次根脈),現場拼接誤差≤2mm。

模塊化預制:工廠精度與現場效率的平衡

鋼結構骨架在自有工廠完成焊接(采用機器人手臂焊接,焊縫飽滿度≥95%),防腐木飾面通過五軸數控銑床加工(曲面貼合度誤差≤1mm),較傳統手工制作效率提升 40%;

每個模塊預設 “定位銷 + 彈性螺栓” 連接系統,現場安裝僅需 20 組工人同步作業,15 天完成整體拼裝(較同尺度現澆工藝縮短 50% 工期)。

人機工程學深化:全年齡段友好設計

兒童坐區(250mm 高)邊緣做 50mm 圓弧倒角(防碰撞設計),表面木紋方向與坐面平行(增強觸覺引導);

桌面區(750mm 高)預留 10mm 直徑排水孔(間距 500mm),并內置隱藏式 USB 充電口(IP67 防水等級),兼顧實用性與美觀度。

全生命周期維護:耐用性與可持續的雙重保障

建立 “坐凳健康檔案”,通過植入式傳感器監測鋼結構銹蝕程度與木材含水率(數據實時同步至管理平臺),預警維修效率提升 60%;

退役后鋼結構可 100% 回收熔煉,木材經消毒處理后制成園藝鋪裝,實現 “零廢棄” 循環(碳足跡較傳統混凝土坐凳降低 70%)。

項目落成后,這座 “會呼吸的根系坐凳” 成為城市空間的 “活力磁石”:

社交催化劑:弧形坐面設計使陌生人主動交流概率提升 40%,周末常形成臨時藝術市集,年舉辦活動超 50 場,成為政府 “活化公共空間” 的示范案例;

行業啟示:證明城市家具可突破 “功能單體” 定位,通過參數化設計與在地材料結合,成為承載文化記憶、促進人與自然互動的 “立體媒介”;

工藝沉淀:積累的 “算法生成 - 模塊化預制 - 智能運維” 技術體系,已應用于 10 + 城市更新項目,平均縮短復雜造型坐凳 30% 的落地周期。

本案實踐印證,優秀的城市家具是 “技術理性與人文溫度” 的乘積:

數據驅動設計:通過算法模擬使用場景、氣候條件,讓設計從 “經驗主導” 升級為 “精準適配”;

材料敘事能力:選擇本土材料并賦予現代工藝,使坐凳成為 “地域文化的物質載體”;

彈性功能架構:預留可拓展接口(如照明、充電、種植槽),適應未來城市空間的多元化需求。

內容標簽:城市家具案例、戶外公共坐凳設計、參數化設計、生態公共空間、模塊化建造工藝