在上海的城市公共空間中,有一個獨具匠心的戶外公共長椅設計項目,通過巧妙運用翻模施工工藝,將傳統元素與現代設計完美融合,打造出兼具實用功能與藝術美感的休憩設施。

隨著城市的發展,人們對戶外公共空間的品質要求日益提高。公共長椅作為城市景觀的重要組成部分,不僅要滿足人們休息的基本需求,還應承載文化內涵,成為城市形象的展示窗口。本項目旨在探索如何將傳統文化元素融入現代戶外公共長椅設計,創造出具有地域特色和時代感的公共設施。

中國傳統文化源遠流長,書法藝術便是其中璀璨的明珠。書法書寫過程中,通過 “擺動”“平動”“提按”“絞轉” 等筆法,構建出獨特的立體空間感。盡管最終呈現的書法作品是二維的,但創作過程卻是充滿動態的三維展現。基于這一特性,設計師從中獲取靈感,試圖將書法的線條、形態與戶外公共長椅的功能需求相結合,打造出獨一無二的設計。

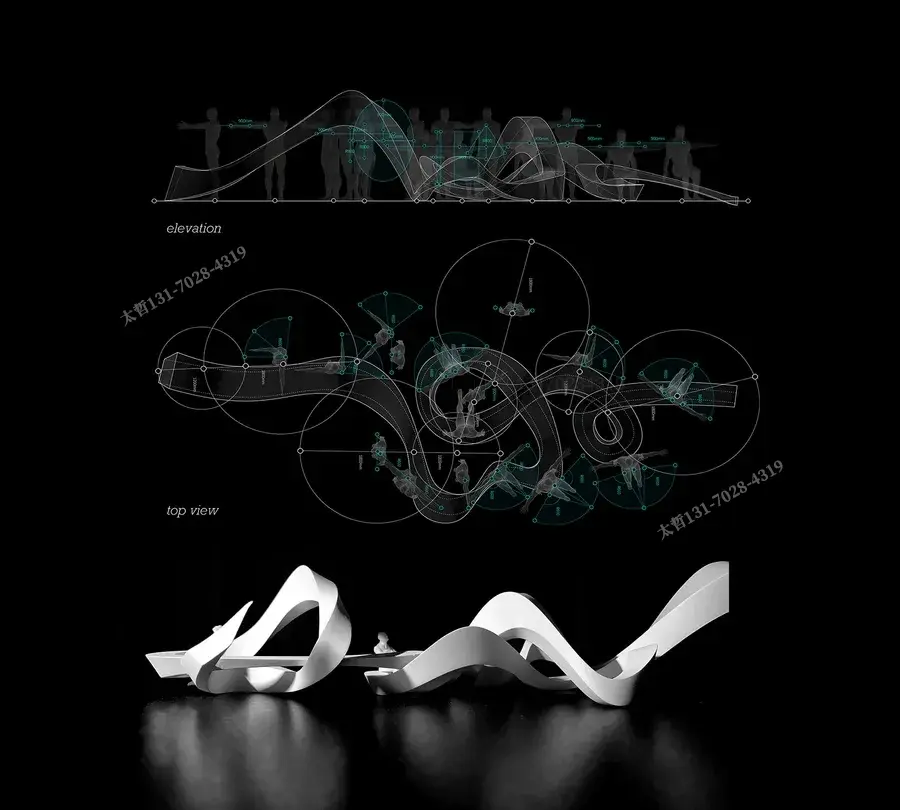

創作初期,設計師深入研究書法生成的形式語言,通過對書法 “路徑、線條” 以及毛筆運動 “截面” 的分析,構建 “立體書法” 概念。隨后,借助先進的人工智能輔助語言模型系統,輸入與設計相關的原型語言,利用圖像模型訓練,提煉并優化原型。例如,運用 stable diffusion、control net 等工具,根據書法中不同文字的書寫方式,生成一系列相關的類似形式,為后續深化設計提供豐富素材。

在生成眾多設計方案后,設計師結合戶外公共長椅的具體功能使用需求以及形式美感的考量,對方案進行篩選與優化。從理性層面,充分考慮使用者不同的互動行為方式,確保長椅坐感舒適,能滿足多人同時休息,同時兼顧殘疾人等特殊群體的無障礙需求;從感性層面,注重形式的美感和空間形態的審美效果,使長椅在滿足實用功能的同時,成為一件具有藝術價值的作品。

當設計方案確定后,便進入關鍵的建造環節,翻模施工工藝在此發揮了至關重要的作用。

首先,設計師建立整體 3D 模型,精準確定長椅的造型。依據 3D 模型,對內部鋼架結構進行深化設計,確保長椅具備足夠的穩定性和承重能力。接著,根據加工需求,對模型及鋼架結構進行分解,為后續翻模工作奠定基礎。

隨后,制作用于澆筑的模具。考慮到戶外環境的特殊性,選用耐用且可塑性強的材料制作模具。將人造石或其他合適材料通過專業工藝進行調配,注入模具中。待材料固化成型后,小心脫模,此時長椅的基本形狀已初步呈現。在脫模過程中,需嚴格把控操作流程,避免對成型部件造成損傷。

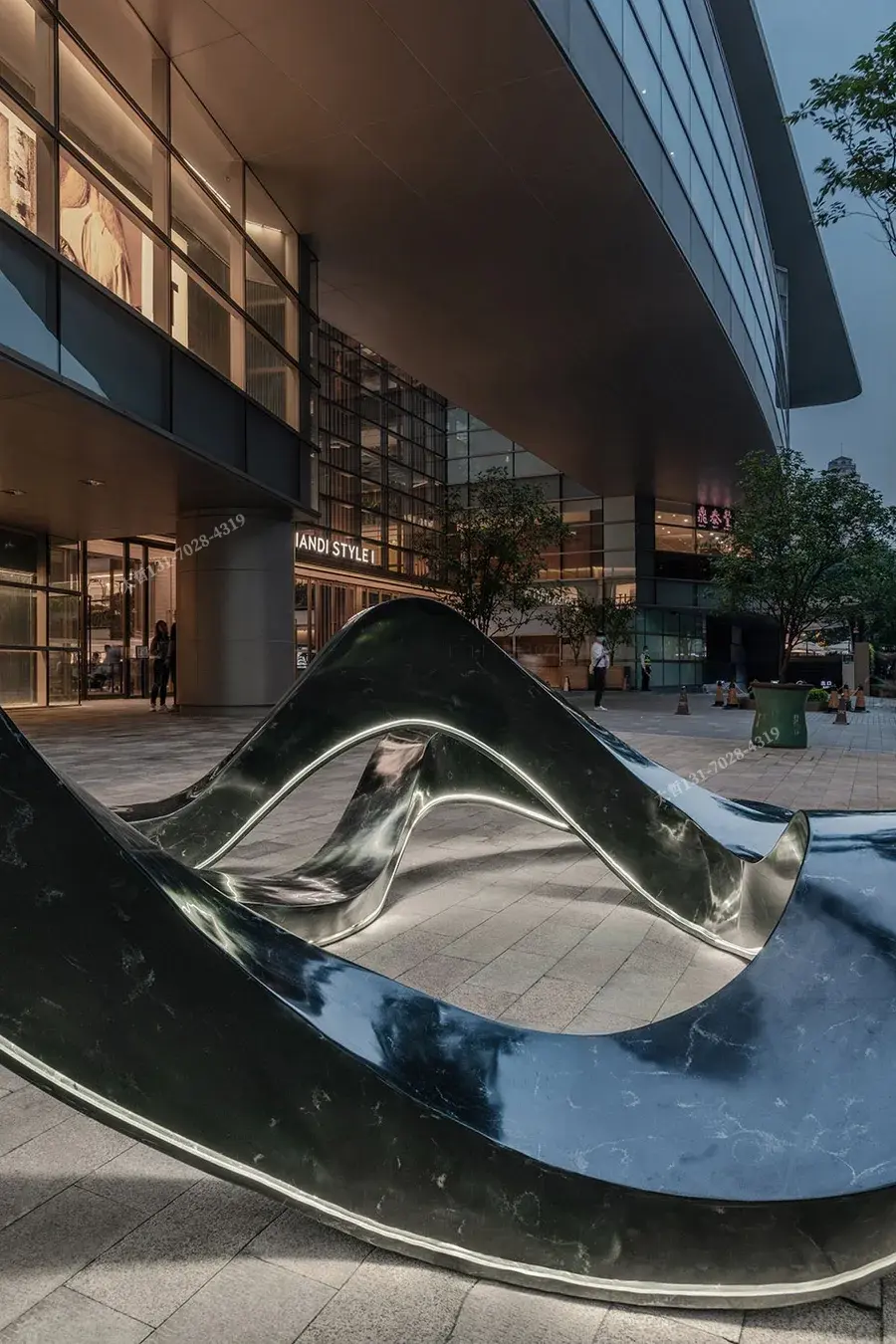

對脫模后的部件進行拼接組裝,將各個部分按照設計方案精準拼接,再通過焊接、鉚接等方式與內部鋼架結構牢固結合。拼接過程中,對每一處連接點都進行細致處理,確保整體結構穩固。最后,對長椅進行表面處理,通過打磨、拋光等工序,使長椅表面光滑平整,同時根據設計要求進行上色或其他裝飾處理,如模擬木材紋理、采用金屬質感涂層等,增強長椅的美觀性與耐久性。

整個翻模施工過程嚴格遵循質量控制標準,每一個步驟都經過精心操作與檢查,確保最終呈現的戶外公共長椅能夠精準還原設計方案,每一處曲線、每一個細節都完美展現。同時,在材料選擇上充分考慮環保與可持續性,使長椅不僅在造型上體現文化特色,在材質運用上也符合現代環保理念。

這一融合創新設計理念與精湛翻模施工工藝的戶外公共長椅項目,為上海的城市公共空間增添了獨特魅力,也為傳統與現代設計融合在公共設施領域的應用提供了優秀范例。

內容標簽:翻模施工工藝、戶外公共長椅、設計創新、傳統文化、城市公共空間