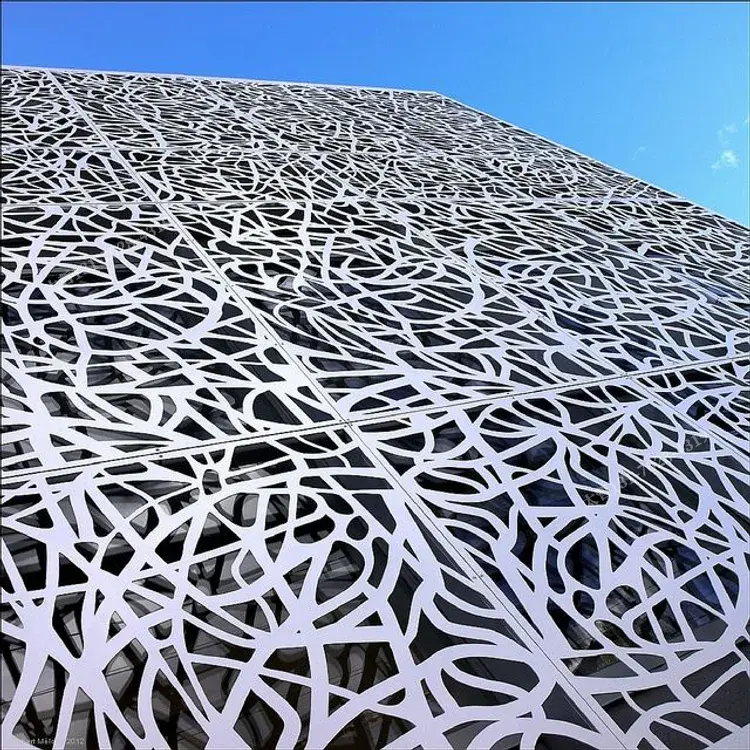

在建筑設計從 “功能主義” 邁向 “體驗經濟” 的時代,線條不規則的外立面正成為城市空間的標志性語言。這類突破傳統幾何秩序的建筑表皮,通過參數化設計、非線性形態與定制化材料的深度融合,將建筑外立面轉化為流動的藝術裝置。作為專注建筑裝飾造型定制的藝術工程團隊,我們以 “讓線條成為空間敘事者” 為理念,為商業綜合體、文化場館等項目打造兼具視覺沖擊力與技術精度的不規則外立面,重新定義建筑與城市的對話方式。

不規則線條的設計原點在于對自然與數學的雙重致敬:

自然形態轉譯:提取峽谷褶皺、樹冠年輪、沙丘曲線等自然肌理,通過 Rhino+Grasshopper 參數化軟件,將有機形態轉化為可建造的三維模型。某商業綜合體的外立面以 “河流沖刷” 為靈感,1200 條不規則鋁制線條呈現出 “水蝕巖層” 的動態走向,在不同光照條件下形成波光粼粼的視覺效果。

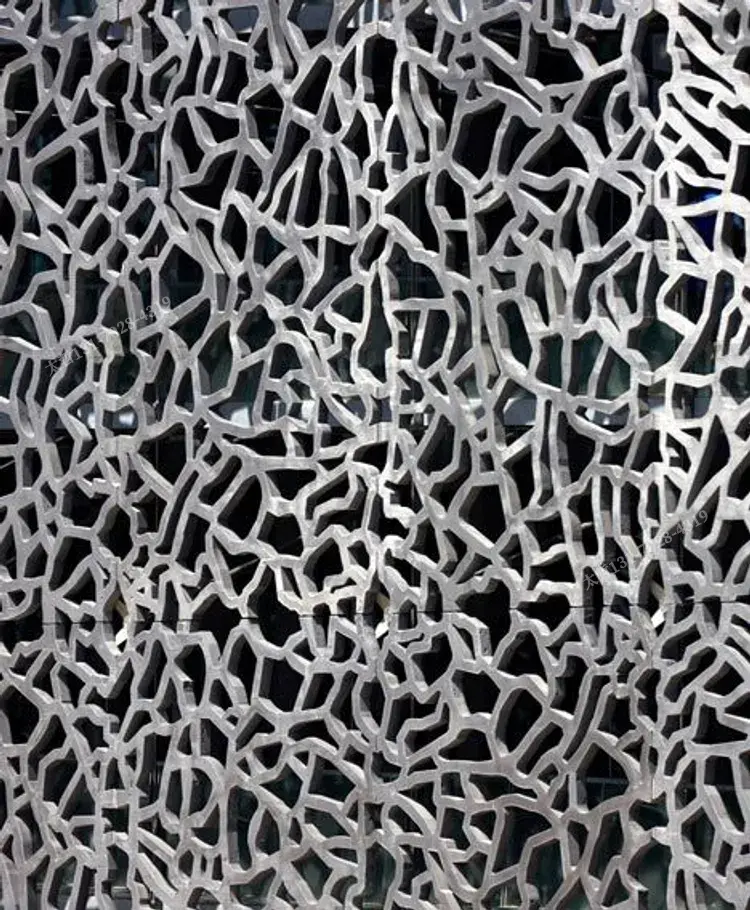

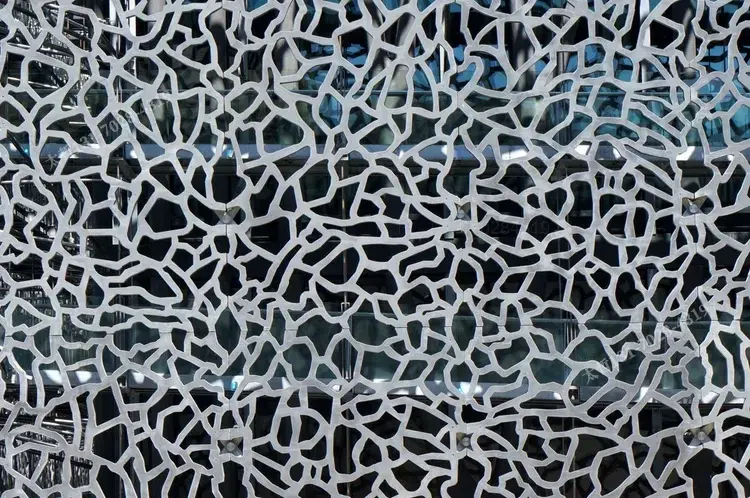

數學算法賦能:引入分形幾何、貝塞爾曲線等數學模型,創造無限復雜卻高度自洽的線條系統。為某藝術館設計的外立面,通過算法生成 8 種基礎線條模塊,經隨機組合后形成 2000 + 非重復單元,既保持整體韻律又避免機械復制感。

這種 “理性算法與感性形態” 的碰撞,使外立面成為 “流動的數學詩”,從根本上打破了傳統建筑的正交網格體系。

不規則形態對材料性能提出嚴苛挑戰,我們通過三大材料體系實現技術突破:

柔性金屬板材

定制化鋁單板:采用 2.5mm 厚度氟碳噴涂鋁板,通過數控折彎機實現 ±150° 大角度彎曲,最小彎曲半徑可達 300mm,完美呈現 “折疊紙張” 般的銳利折線;

不銹鋼編織網:316L 不銹鋼絲經數控編織形成可變密度網格,可隨線條走向調整開孔率,兼顧遮陽功能與視覺通透性,如某項目外立面的 “金屬樹冠” 造型,通過網孔疏密變化模擬樹葉的自然分布。

可塑性復合材料

GRC(玻璃纖維增強混凝土):抗壓強度達 50MPa,可通過模具澆筑出任意雙曲面形態,表面經手工鑿刻處理,使不規則線條兼具粗獷質感與結構精度;

透光樹脂板:內置導光纖維的半透明板材,可定制漸變色彩與線條走向,夜晚點亮時形成 “發光的流體雕塑”,如某酒店外立面的 “霓虹河流” 設計,讓不規則線條在夜間成為城市地標。

智能響應材料

形狀記憶合金:在關鍵節點嵌入可溫控變形的合金構件,使外立面線條隨溫度變化呈現 0-15° 的角度調節,實現 “會呼吸的建筑表皮”;

光伏玻璃幕墻:將不規則線條輪廓轉化為太陽能板切割路徑,碲化鎘光伏玻璃在滿足發電功能的同時,通過色彩漸變強化線條的流動感。

全流程數字孿生

參數化建模:建立 1:1 數字模型,精確計算每條不規則線條的受力曲線,通過 BIM 系統優化龍骨布局,確保單線條懸挑達 6 米時的結構安全;

五軸聯動加工:采用德國通快 TRUMPF 五軸激光切割機,實現 ±0.05mm 的切割精度,使 2000 + 不規則單元的拼接誤差小于 0.3mm,堪比精密儀器組裝。

匠人工藝賦能

手工校準:對不銹鋼線條的焊接接縫進行手工拋光,保留 0.2mm 的自然弧度差,避免工業化生產的機械生硬感;

現場調適:通過三維掃描儀實時捕捉安裝誤差,針對 10mm 以上的偏差進行線條角度微調,確保整體形態符合設計初衷。

這種 “數字精準打底,手工溫度點睛” 的工藝,讓不規則線條在保持工程精度的同時,擁有獨一無二的細節表情。

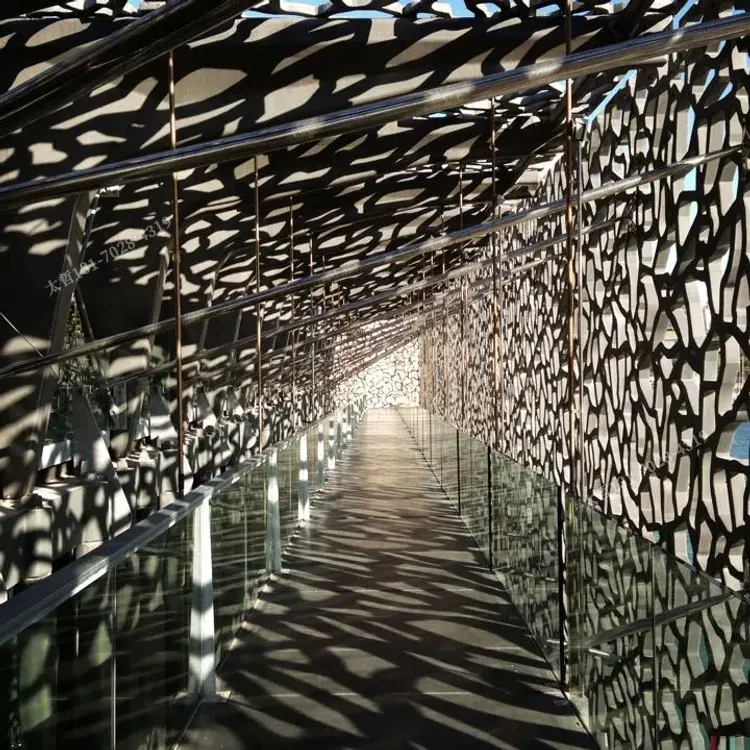

不規則線條外立面突破了建筑圍護結構的傳統定義:

光影劇場:某商業廣場的 “云紋外立面”,通過 600 條起伏鋁條的折射,在地面形成動態光斑矩陣,隨日光軌跡呈現 “云影漫步” 的視覺敘事;

互動界面:嵌入壓力傳感器的線條模塊,在行人觸碰時觸發局部燈光變色或角度擺動,如某兒童博物館的 “會跳舞的線條墻”,成為親子互動的天然載體;

氣候調節器:根據風洞實驗優化線條間距,形成引導自然通風的 “空氣導流系統”,使建筑能耗較傳統立面降低 30% 以上。

生物擬態化:借鑒海洋生物皮膚的自適應機制,開發可隨氣候主動變形的動態線條系統;

元宇宙入口:將不規則線條轉化為 AR 導覽的空間坐標,掃碼即可解鎖建筑背后的設計故事;

循環經濟:采用可拆卸式節點設計,使外立面線條在建筑生命周期結束后,可 100% 回收再利用。

當建筑外立面的線條不再被正交網格束縛,當技術突破為創意松綁,不規則形態便成為建筑與城市對話的新語言。我們的實踐證明,每一條看似自由的曲線背后,都是精確計算與創新工藝的支撐 —— 這正是定制化建筑裝飾的核心價值:讓天馬行空的設計想象,落地為觸手可及的空間現實。

內容標簽:線條不規則外立面設計、參數化建筑表皮、非線性建筑設計、異形幕墻定制、動態建筑裝飾