微信分享

橋下廊架定制案例 | 如何重塑城市灰空間的場所精神

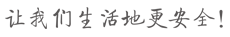

在城市化進程中,立交橋下的灰空間常因高噪音、低光照成為被遺忘的角落。某城市更新項目以 “讓消極空間生長出自然呼吸” 為理念,通過定制化景觀廊架的一體化設計,將 120㎡的橋下閑置區域轉化為 “全天候城市會客廳”。作為建筑裝飾造型定制的實踐范本,該項目展現了從空間痛點到功能亮點的創造性轉化,為同類工程提供可復制的 “景觀廊架 +” 解決方案。

一、項目挑戰:解碼橋下空間的三大改造難題

物理限制:橋底凈高 4.5 米,柱網間距 8 米,頂部管線復雜,需在有限空間內實現功能復合;

環境缺陷:日均車流量超 5 萬輛,噪音峰值達 85dB,光照時長不足 4 小時,缺乏自然親和力;

用戶需求:周邊居民渴望兼具休憩、社交、抗干擾的公共空間,而傳統硬質鋪裝難以形成場所認同。

針對以上痛點,設計團隊提出 “廊架即界面” 的核心策略 —— 通過定制化景觀廊架重構空間秩序,實現 “遮噪、引光、聚人” 的三重目標。

二、定制化設計:從 “空間適配” 到 “體驗創造”

形態仿生:自然元素的幾何轉譯

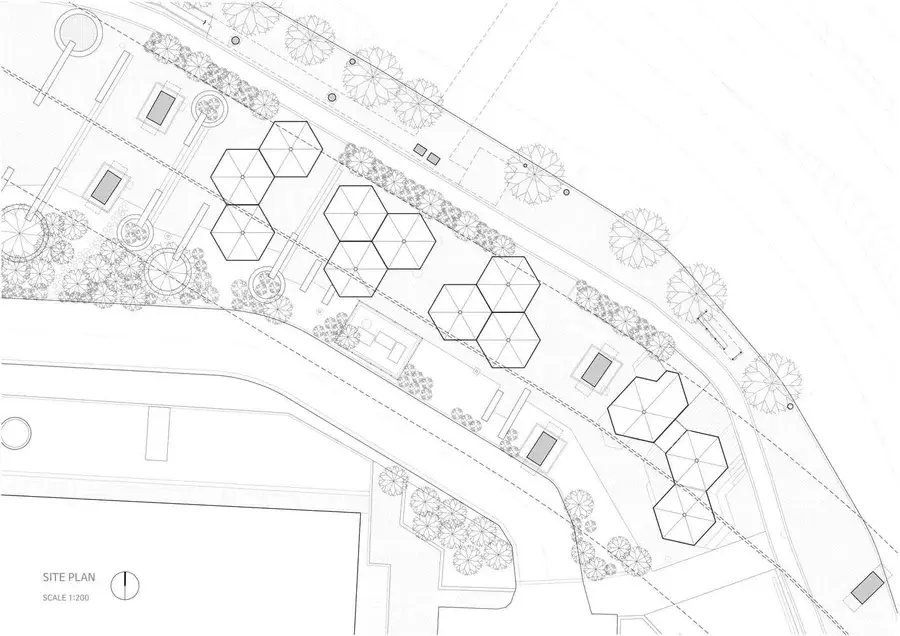

提取 “樹冠層” 的空間意象,設計 12 組雙曲面鋼結構廊架,單組跨度 6 米,高度從 2.8 米漸變為 3.5 米,模擬樹木自然生長的高低錯落。廊架頂部采用參數化鋁單板,表面壓制 0.3mm 深的葉脈紋路,270° 弧面設計將橋面噪音反射至高空,經實測降噪效果達 15dB。

功能模塊化:一廊架多場景

休憩模塊:廊架底部延伸 1.2 米寬的混凝土坐凳,表面嵌入防腐木條,邊緣倒圓處理(R=10mm)提升親膚感,單凳可承載 300kg 荷載;

光影模塊:頂部鋁單板間隔 50cm 開設圓形透光孔(直徑 20cm),白天形成 “樹影光斑”,夜晚內置的 LED 點陣燈(2400K 暖白光)投射星空圖案,照度均勻度達 80%;

綠植模塊:在廊架支柱中部設置可拆卸花箱(深度 30cm),種植耐陰蕨類與爬藤植物,預計 2 年內實現 40% 的綠化覆蓋,構建 “人工生態緩沖區”。

材料適配:應對復雜環境的技術選擇

主體結構采用Q345B 耐候鋼,表面經熱浸鍍鋅 + 氟碳噴涂處理,鹽霧測試壽命達 20 年,適應橋底高濕度、多粉塵環境;

透光孔覆蓋聚碳酸酯(PC)耐力板,抗沖擊強度是玻璃的 250 倍,紫外線阻隔率 99%,同時保持 90% 的透光率,確保冬季自然光有效引入。

三、建造工藝:數字化定制與在地化調適

全流程參數化管控

通過 Rhino+Grasshopper 建立三維模型,根據橋底管線位置優化廊架布局,確保與橋墩凈距≥1.5 米,單組廊架定位誤差≤5mm;

運用 BIM 技術模擬鋼結構受力,在懸挑端增加魚腹式加勁肋,使單廊架抗風等級達 12 級,地震設防烈度滿足 8 度要求。

模塊化預制與快速安裝

工廠預制:將廊架拆解為 “頂部曲面單元 + 支撐柱 + 坐凳基礎” 三大模塊,曲面鋁單板通過五軸數控折彎機成型,精度控制在 ±0.2mm;

現場施工:采用法蘭螺栓連接,72 小時完成 12 組廊架安裝,較傳統焊接工藝縮短工期 40%,減少現場噪音污染 60%。

細節定制:人性化體驗的微創新

坐凳下方暗藏磁吸式桌板,可快速組裝成臨時咖啡臺(承重 50kg),滿足擺攤、小型市集需求;

廊架支柱嵌入無線充電模塊與 USB 接口,充電區域照度自動提升至 300lux,兼顧功能性與安全性。

四、空間價值:從 “無人問津” 到 “城市客廳”

改造后的數據印證了定制化廊架的賦能效應:

體驗升級:

新增的 “光影漫步道” 成為網紅打卡點,社交媒體月傳播量超 50 萬次;坐凳區域設置的環境音系統(白噪音 + 自然音效)使行人停留時間從 3 分鐘延長至 25 分鐘。

功能復合:

廊架圍合的半開放空間可容納 50 人小型活動,周末常舉辦露天電影、手作市集,單月活動場次達 8 場,激活橋下空間的 “夜間經濟” 潛力。

生態效益:

綠植模塊年吸收 CO?約 1.2 噸,廊架結構減少橋面雨水直排,導流至地下蓄水池(容量 5m3),用于植物灌溉與路面清洗,節水率達 30%。

五、行業啟示:景觀廊架定制的三大核心價值

空間針灸效應:針對城市灰空間的 “精準定制”,通過形態創新與功能復合,實現 “小投入大激活”,單㎡改造成本較傳統方案降低 20%;

技術適恰性:根據具體環境參數(光照、風荷載、噪音)定制材料與結構,如本例中廊架的曲面角度、透光率、降噪設計均為 “場所專屬解”;

情感黏合度:通過仿生形態、光影互動、綠植引入,將工業感強烈的橋底空間轉化為 “有溫度的城市家具”,使市民從 “路過” 變為 “停留”。

內容標簽:景觀廊架定制案例、橋下空間改造、異型鋼結構廊架、城市灰空間激活、公共設施藝術化