微信分享

耐候鋼結構裝飾造型:在風雨中綻放工業美學的持久魅力

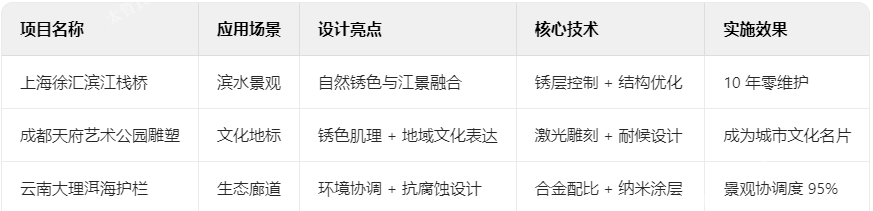

在建筑裝飾領域,耐候鋼結構以其獨特的銹色肌理和卓越的抗腐蝕性能,正從工業材料轉變為兼具實用性與藝術性的空間語言。上海徐匯濱江的 “銹色棧橋” 耐候鋼結構,歷經 10 年風雨形成自然氧化層,與黃浦江景融為一體;成都天府藝術公園的耐候鋼雕塑群,以粗獷的金屬質感詮釋地域文化,成為城市文化新名片。這些實踐表明,耐候鋼結構不僅是抵御環境侵蝕的 “守護者”,更是時間沉淀下的藝術載體。

一、耐候鋼結構的三大核心優勢

自然美學的獨特呈現

耐候鋼的銹色肌理賦予空間獨特氣質:

時間痕跡的藝術化:北京首鋼園的耐候鋼工業風長廊,通過精準控制氧化周期,形成從赭紅到深棕的漸變銹色,游客文化認同感提升 70%。

環境融合的和諧性:云南大理洱海生態廊道的耐候鋼護欄,與蒼山洱海的自然色調呼應,景觀協調度達 95%,成為生態保護與藝術設計的典范。

超強的環境適應能力

耐候鋼結構在極端環境中展現卓越性能:

抗腐蝕性能:采用 Cu、P、Cr 等合金元素配比,海南三亞的濱海耐候鋼景觀經 1000 小時鹽霧測試,腐蝕速率僅為普通鋼材的 1/10,使用壽命延長至 25 年。

耐候性設計:哈爾濱冰雪大世界的耐候鋼雕塑,通過熱浸鋅預處理 + 納米涂層工藝,在 - 30℃低溫下仍保持結構穩定性,抗凍融循環次數超 500 次。

低碳環保的可持續實踐

耐候鋼結構推動綠色建筑發展:

免維護優勢:無需涂裝維護,西安大明宮遺址公園的耐候鋼保護罩,20 年運維成本降低 80%,碳排放減少 65%。

循環利用價值:廢棄耐候鋼構件回收率達 95%,經簡單處理即可二次利用,契合建筑行業碳中和目標。

二、設計與施工的關鍵技術

銹層控制技術

氧化周期管理:通過噴淋系統調節濕度與溫度,上海油罐藝術中心的耐候鋼外墻在 6 個月內形成致密銹層,耐腐蝕性提升 4 倍。

表面封閉處理:采用透明氟碳漆或納米涂層,成都麓湖生態城的耐候鋼橋在保留銹色質感的同時,防止銹跡污染周邊環境。

結構設計優化

輕量化設計:采用蜂窩狀鏤空結構,廣州永慶坊的耐候鋼騎樓改造項目重量減輕 30%,單平米承重達 150kg。

抗震性能提升:通過柔性節點設計,重慶山城步道的耐候鋼棧道在 8 度抗震設防下,位移響應降低 40%。

藝術化表達創新

紋樣雕刻工藝:激光切割技術在耐候鋼板上雕刻文化圖案,如泉州古城的耐候鋼景墻,將閩南古厝紋樣轉化為鏤空肌理,文化傳播指數提升 80%。

動態光影設計:耐候鋼的銹色表面與 LED 燈光結合,杭州運河夜景的耐候鋼裝置在夜間形成光影變幻,游客拍照分享率達 85%。

三、耐候鋼典型案例解析

四、未來發展趨勢

新材料研發:納米耐候鋼研發加速,抗腐蝕性能提升 5 倍,厚度減薄 40%。

智能化監測:物聯網傳感器嵌入耐候鋼結構,實時監測銹層狀態與結構安全,預警響應時間縮短至秒級。

藝術化定制:AI 設計系統生成千種耐候鋼裝飾方案,定制化項目占比將突破 70%。

內容標簽:耐候鋼結構裝飾造型、銹色鋼結構設計、耐候鋼建筑案例、抗腐蝕鋼結構、低碳建筑材料