微信分享

展示裝飾用戶體驗升級:從空間敘事到情感共鳴的全維度策略

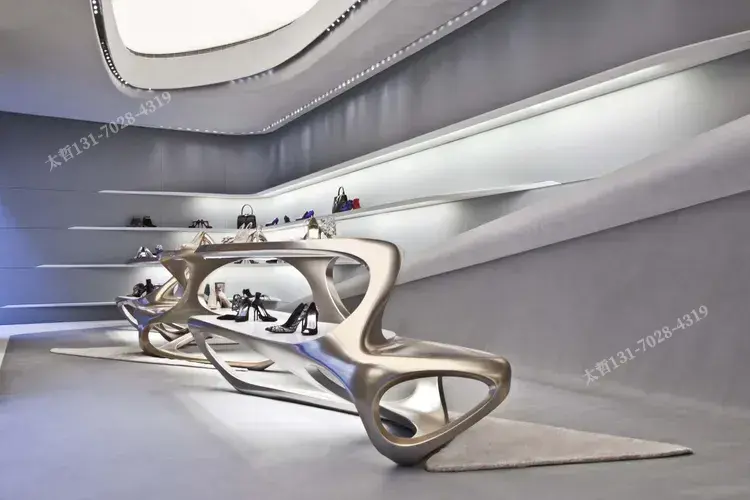

一、敘事性空間設計:讓展示成為 “會講故事的容器”

展示裝飾正從 “展品堆砌” 轉向 “故事構建”,通過空間動線與場景串聯傳遞品牌價值。蘇州博物館西館的 “吳地文明展” 以 “運河脈絡” 為敘事主線,通過青石板地面的水波紋肌理、船型展柜的動態排列,將 2500 年歷史轉化為可行走的故事線,觀眾完展率提升至 85%。核心手法:

時間軸設計:用地面材質變化(如從青磚到玻璃)隱喻時代變遷,如某汽車品牌歷史展通過 “瀝青路面→木質棧道→發光地磚” 的漸變,展現品牌百年發展歷程;

場景還原:深圳改革開放展覽館復制 1980 年代蛇口工業區的鐵皮工棚,搭配老照片與實物工具,使歷史事件的代入感提升 60%。

二、互動技術的 “低門檻滲透”:從觀賞到參與的體驗躍遷

輕量化互動裝置成為提升粘性的關鍵。上海某美妝快閃店設置AR 試妝魔鏡:用戶站立 3 秒即可虛擬試用全系列彩妝,分享社交平臺可獲試用裝,互動轉化率達 45%;成都麓湖生態城展示中心的手勢控制沙盤,觀眾揮手即可切換區域規劃模式,信息留存率提高 3 倍。技術選擇原則:

無感化交互:避免復雜操作,如重力感應地磚、體感攝像頭等 “即觸即發” 的設備,參與門檻趨近于零;

數據反哺設計:通過互動行為分析(如高頻停留區域、熱門功能),為后續展覽迭代提供依據,如某科技展根據用戶觸摸數據調整展品布局,冷門區域關注度提升 200%。

三、地域文化的 “轉譯與重構”:打造差異化記憶符號

地域元素的創新應用成為展示裝飾的核心競爭力。福建泉州非遺館將 “南音琵琶” 的曲線轉化為展墻造型,搭配蠔殼墻肌理的 3D 打印材質,使本土文化認同度提升 70%;重慶光環購物公園的 “山城吊腳樓” 主題展,通過鋼結構重構傳統建筑輪廓,結合霧森系統再現 “云端街市”,成為小紅書打卡量超 30 萬的地標。實踐要點:

符號解構:提取文化標識的核心特征(如紋樣、色彩、建筑形制),避免直接復制,如西安某商業展將 “秦俑鎧甲” 的幾何紋路轉化為展架網格;

現代轉譯:用新材料詮釋傳統工藝,如景德鎮陶瓷展使用透光樹脂包裹碎瓷片,既保留歷史感又符合當代審美。

四、無障礙展示:從合規到 “包容性體驗” 的升級

展示空間的無障礙設計正從 “物理適配” 轉向 “情感共融”。北京國家博物館改造后,為視障觀眾提供觸摸式文物復制品 + 音頻導覽,配合盲文展板(字體高度≥5mm,間距≥3mm),使特殊群體參與度提升 40%;上海某藝術展設立 **“安靜觀展時段”**,關閉環境音效并調暗燈光,滿足高敏感人群需求,品牌好感度提升 65%。設計維度:

多感官適配:為聽障觀眾提供可視化動態字幕(字體≥48px,對比色≥7:1),為肢體障礙者設置低位互動屏(高度 85-90cm,支持輪椅回旋);

信息平等化:所有展示內容同步提供多模態版本(如視頻配手語翻譯、圖文配音頻解說),確保不同能力群體獲取信息無差。

五、可持續展示的 “閉環思維”:從材料到體驗的綠色實踐

環保理念貫穿展示裝飾全流程,形成 “設計 - 建造 - 回收” 的生態閉環。米蘭國際家具展某展位采用可食用糯米膠粘貼展板,展會結束后板材可降解為植物肥料;廣州某品牌快閃店使用租賃式展具,鋁合金框架循環使用次數達 50 次以上,碳排放降低 60%。創新方向:

材料溯源:在展墻嵌入二維碼,掃碼可查看板材的森林認證(如 FSC)、生產能耗等環保數據,增強品牌信任度;

功能延續:展期結束后,將展柜改造為品牌線下體驗店陳列架,將互動裝置捐贈給社區活動室,使展示價值延伸至全生命周期。

六、數據驅動的 “動態展示系統”:實時響應觀眾需求

物聯網技術賦予展示空間 “自我進化” 能力。深圳某科技展廳部署客流壓力傳感器 + AI 算法,當某區域觀眾密度超過 1.5 人 /㎡時,自動啟動備用展屏分流信息,擁堵發生率下降 70%;杭州某藝術展通過面部表情識別系統分析觀眾情緒,實時調整燈光色溫與背景音樂(如識別到疲勞表情時切換為舒緩曲目),觀展舒適度提升 55%。技術落地路徑:

輕量化部署:優先選擇藍牙 Mesh、LoRa 等低功耗物聯網協議,降低設備成本與能耗;

隱私安全:采用本地存儲數據 + 匿名化處理,避免用戶生物信息泄露。

內容標簽:展示空間設計、互動展覽設計、地域文化展陳、無障礙展示、可持續展覽