微信分享

景觀裝飾的材料革命:從傳統工藝到智能生態的跨維升級

在深圳前海石公園的濱海步道上,一組會 “呼吸” 的景觀裝飾裝置引發關注:波浪形 GRC 座椅表面覆蓋光伏玻璃,白天吸收光能驅動夜間照明,底部的生態花池培育耐鹽堿植物,形成 “景觀 - 能源 - 生態” 的自洽系統。現代景觀裝飾早已超越 “美化環境” 的單一功能,正通過材料創新與技術融合,成為城市空間的 “活性器官”。

一、新材料賦能:景觀裝飾的性能革命

1. 仿生材料的形態解放

GRC(玻璃纖維增強混凝土):密度僅為傳統混凝土的 60%,卻具備 40MPa 抗壓強度,可通過參數化模具澆筑出雙曲面造型。上海徐匯濱江的 “珊瑚墻” 景觀,用 GRC 模擬珊瑚礁肌理,表面經納米涂層處理,抗鹽霧腐蝕能力提升 30%,成為沿海景觀的抗風防潮標桿(抗風等級≥12 級)。

透光混凝土:20% 石英砂顆粒的加入使混凝土具備透光性,北京麗澤 SOHO 的 “光瀑墻” 景觀,通過光纖導光技術實現 0.3mm 精度的光影漸變,日均減少人工照明能耗 40%。

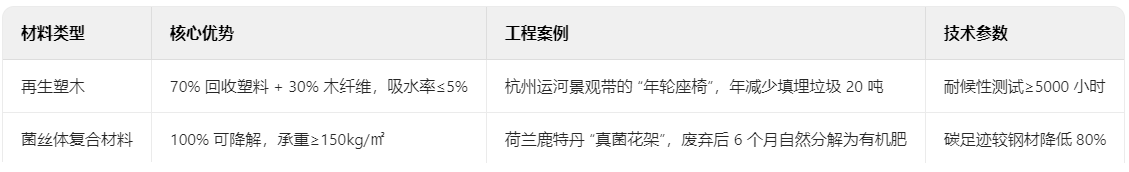

2. 循環經濟材料的可持續實踐

3. 智能材料的場景適配

溫感變色涂層:重慶洪崖洞的 “千與千尋墻” 景觀,表面涂層在 25℃以上呈現朱紅色,以下漸變青灰色,實時反映城市溫度變化,成為游客打卡的 “氣候指示器”。

光伏玻璃幕墻:雄安新區的 “光之環” 景觀,120 塊碲化鎘光伏玻璃日均發電 80kWh,LED 燈光隨發電量動態調整,實現 “景觀即電站” 的能源革命。

二、設計趨勢:從視覺單品到空間生態的進化

1. 功能復合化設計

景觀與基礎設施融合:成都天府綠道的 “多功能廊架”,頂部光伏板供電、中部植物墻凈化空氣、底部智能座椅支持無線充電,使單一景觀設施承載 6 大功能,土地利用率提升 50%。

生物多樣性友好:新加坡濱海灣花園的 “蝴蝶走廊” 景觀,仿生花型結構為 12 種蝴蝶提供棲息空間,植物配置遵循 “蜜源 - 寄主” 生態鏈,使區域蝴蝶種群數量增長 20%。

2. 地域文化的當代轉譯

符號解構重組:開封清明上河園的 “新市井浮雕”,將古畫中的舟船、酒旗轉化為不銹鋼鏤空雕塑,夜間投影動態市集影像,使傳統文化符號在 AR 交互中煥發新生,游客停留時間延長 1.5 小時。

材料記憶喚醒:景德鎮陶溪川的 “瓷片景墻”,收集老窯址的碎瓷片嵌入混凝土,紫外線燈照射下顯現釉色熒光,成為陶瓷文化的 “可觸摸族譜”,文化傳播效率提升 35%。

3. 動態交互的沉浸體驗

觸感觸發裝置:東京澀谷的 “心跳步道” 景觀,壓力傳感器捕捉游客步態,地面 LED 燈隨腳步節奏變化,形成 “人與景觀的生物鏈接”,體驗視頻在 TikTok 播放量超 300 萬次。

時間維度敘事:墨爾本的 “季節之環” 景觀,金屬環體每季度自動旋轉 90°,表面植被隨季節更替,成為 “會呼吸的時間膠囊”,游客回訪率提升 25%。

三、工程落地:從概念到實體的精度把控

1. 全周期品控體系

設計階段:BIM 技術模擬景觀結構受力,如深圳 “春筍雕塑” 通過 ANSYS 有限元分析,確保 10 級臺風下的結構位移≤5mm。

制造階段:五軸數控機床加工誤差≤0.1mm,表面處理采用 “三涂三烤” 工藝,如成都 “熊貓爬墻” 景觀的毛發紋理精度達 1:1 還原。

運維階段:物聯網傳感器實時監測景觀設施狀態,北京奧林匹克公園的 “智能燈柱” 景觀,故障響應速度提升 70%,維護成本降低 40%。

2. 可持續性設計標準

碳足跡計算:要求新建景觀項目碳排放量≤150kg/㎡,上海前灘太古里的 “星河景觀帶” 通過再生材料使用,碳減排量達 30%。

水系統循環:景觀花池采用滴灌技術(水資源利用率≥90%),廣州珠江新城的 “雨水花園” 景觀,年回收雨水 120 噸,滿足區域 40% 綠化用水。

內容標簽:景觀裝飾設計、新材料應用、生態景觀工程、智能景觀案例、可持續景觀